梅雨だる対策のツボ。

日本の四季という言葉も今は昔、

ここ最近の気候は春夏秋冬という流れるような季節感はなく、

急激な寒暖差や気候変化など、

どの季節にも当てはまらない異常気象というのも

常態化したように感じられます。

こうした変化の大きい季節が続く中、

日本独特の言うなれば一番過ごしにくい季節であります

『梅雨』が間もなくやってきます。

梅雨と言えば、ほぼベッタリと低気圧が日本列島を覆い、

どんよりとした空模様が続く日照不足、

長雨による高湿度、

ジメジメとしたという表現がぴったりの

一年のうちで一番キツイ季節であります。

また梅雨時期は「風」「寒」「湿」を伴う季節でもあり、

これらは「痺症(ひしょう)」という人の体に悪影響を

もたらす原因となります。

「痺」とは詰まって通じないという意味で、

湿気の多い住環境、

汗をかいた後に風に当たる、

水にぬれた後に冷たい空調を受けるなどが原因で、

体の流れが滞り、

体調を崩すということを指します。

そうした中におりますと、

「だるい」「体が重い」「憂鬱な気分」

「やる気がない」「疲れが抜けない」などという

所謂「梅雨だる」に陥りやすくなります。

また「梅雨だる」が蓄積してきますと、

「頭痛」「めまい」「肩こり」「むくみ」

「下痢」「微熱」「冷え」などをといった

自覚症状を伴う場合もあったりします。

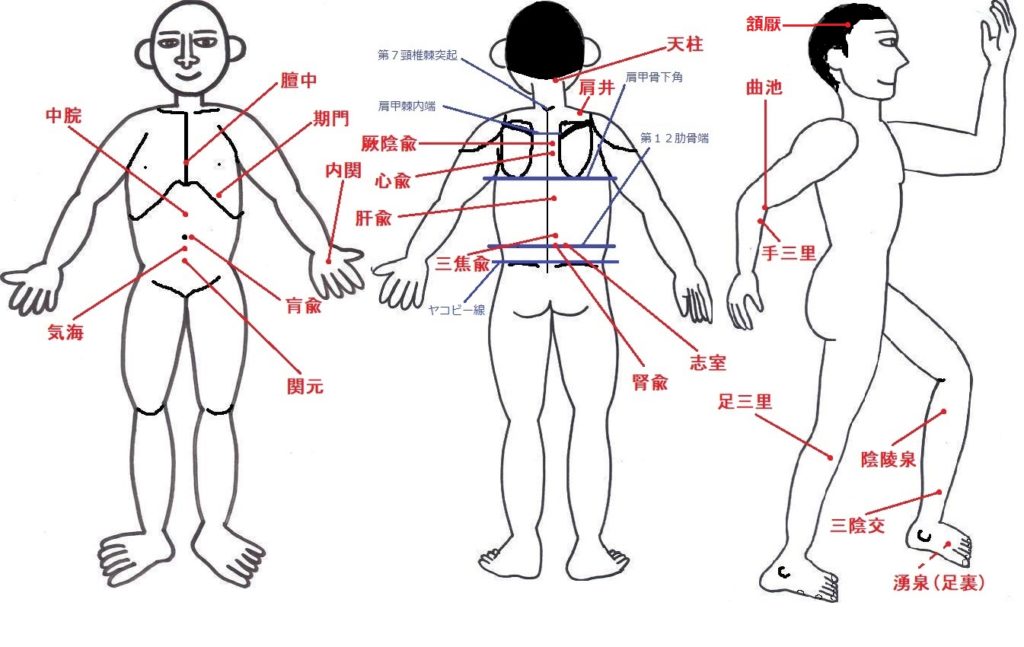

ということで、今回は梅雨だる特有の原因のよく分からない

体の不調や慢性的な疲労感を取るのに役立つツボを幾つか

ご紹介いたします!

体は声を発しませんが、代わりに痛みや辛さで訴えてきます。

どのツボが良いかと迷われる時は、シンプルに今自分が気になる

体の場所や押してみて痛かったりする場所と、今回紹介しました

ツボの中で近い位置にあるツボへ、まずはお灸やツボ押しをして

みてください。

ツボの場所が分からないなど分からないことがございましたら、

どうぞお気軽に当院にご相談ください。

湧泉・三陰交・足三里・ 陰陵泉・ 内関・ 合谷・手三里・曲池・労宮・

膻中・中脘・肓兪・期門・気海・関元・厥陰兪・心兪・肝兪・三焦兪・

腎兪・志室・天柱・肩井・頷厭

また日頃の対策としまして、

まずは準備として寒い時期に眠っていた「休眠汗腺」を

しっかりと目覚めさせておきましょう。

運動などで発汗を促し、ベトベト汗からサラサラ汗へと

変えておき、体の水はけを良くしておくことが肝心です。

またその先の夏に向けて、体を暑さに慣れさせておく

暑熱順化にも繋がります。

そして蒸し暑い時期、

面倒くさいとか疲れているとか

ついシャワー中心の生活となりがちです。

それではなかなか疲れも抜けませんので、

出来れば少し熱めの温度で、

子供の頃のように100まで数えて

首までしっかりと浸かりますと、

全身のリンパの流れや血流も良くなり、

一日の疲れも抜けやすくなるだけでなく、

免疫力のアップにも繋がります。

また梅雨時期の晴れ間はとても貴重です。

たまにお日様が出た日には日光浴をしておきましょう。

睡眠の質を高め、お肌の免疫機能を高める効果があります。

またジメジメ蒸し暑い時期でもありますので、

食事の際はどうしても冷たいものを口が欲してしまいますが、

お味噌汁など何か一つは温かなものを摂り入れるように

しておきましょう。

他には、ストレッチをマメにしておくのも効果的です。

その中で、肩甲骨内側のゴリゴリ感、

私的には「気疲れのコリ」と呼んでおりますが、

そこのストレッチを紹介します。

まずは腕を水平位置にして、壁または何かに掴まります。

手の位置はそのままに、そこから体を一歩前に進みますと、

肩甲骨内側にグッと入る感じとなります。

或いはご自宅でストレッチポールを使ったり、

また、今は懐かしぶら下がり健康器のような

ものも良いかもしれません。

ともあれ、

生活リズムを乱さず、

日頃から疲れをため込まない

ようにすることが肝要となります。

本格的な夏を前に「梅雨だる」せぬよう

無理せず体調には十分気を付けていきましょう!

2024年5月31日 4:22 PM| カテゴリー : ツボ対策