拝啓 皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当院をご愛顧頂きまして誠に有難うございます。

さて、この度、原材料・光熱費の高騰や諸経費の値上がりなどに伴い、

当院も諸経費削減などに努めてまいりましたが、

当院単独での努力では抗し難い状況となってきております。

つきましては、誠に不本意ではございますが、

下記の通り治療費を改定させて頂くことになりました。

皆様には諸事情ご賢察の上、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

改定前 3,000円

改定後 4,000円

改定実施時期 令和6年7月1日より

2024年6月25日 7:00 AM|

カテゴリー : お知らせ

日々の生活におきまして、多くの方のお悩みの一つにトイレが近い

いわゆる「頻尿」というものがあります。

頻尿と言いましても原因はそれぞれにあります。

加齢や前立腺肥大などにより、まだ尿がたまっていないのも関わらず、

尿がしたく我慢できずに何度もトイレにいってしまう過活動膀胱というものであったり、

糖尿病・腰部椎間板ヘルニア・子宮筋腫などにより膀胱がうまく収縮できなくなる

排尿障害により排尿後も残尿感があるためであるとか、

利尿剤服用などによる多尿といったものもあります。

他にも膀胱炎や前立腺炎により膀胱の知覚神経が刺激されることによるものや、

睡眠障害により目が覚めるごとにトイレが気になり都度行ってしまうことや、

特に膀胱や尿道にも問題なく、尿量も正常であるにもかかわらず、緊張やストレスなどから

何度もトイレに行ってしまう心因性のものもあります。

生活の中におきましても水分の摂り過ぎであるとか、

常に緊張ストレスを受けやすい環境にいることが多いとか、

または体を冷やしてしまっていたりといったことも

頻尿の一因となってしまいます。

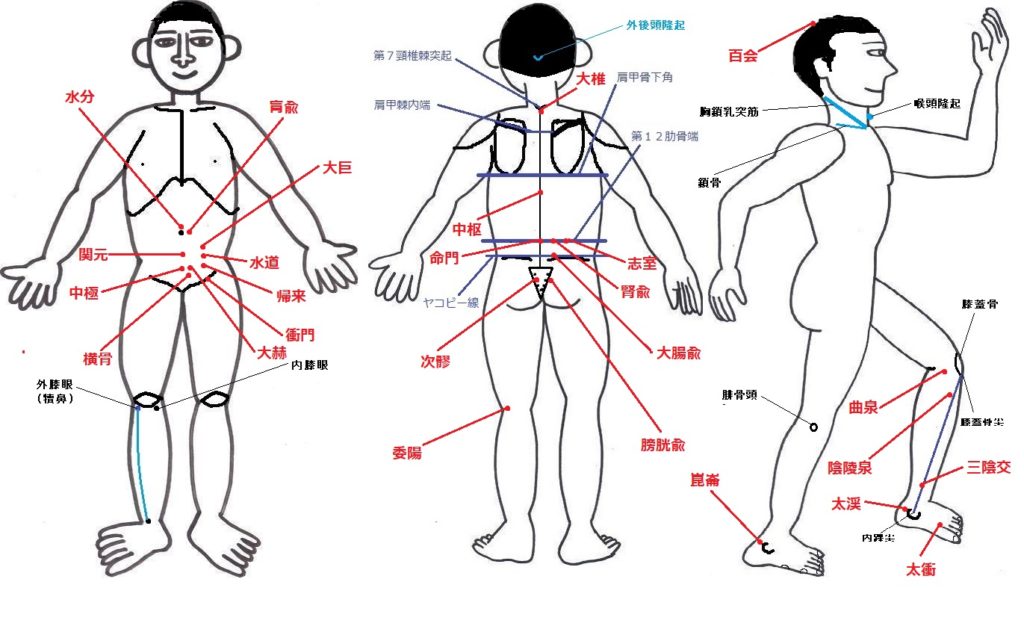

ということで、今回は「頻尿」対策に良いツボを

幾つかご紹介いたします!

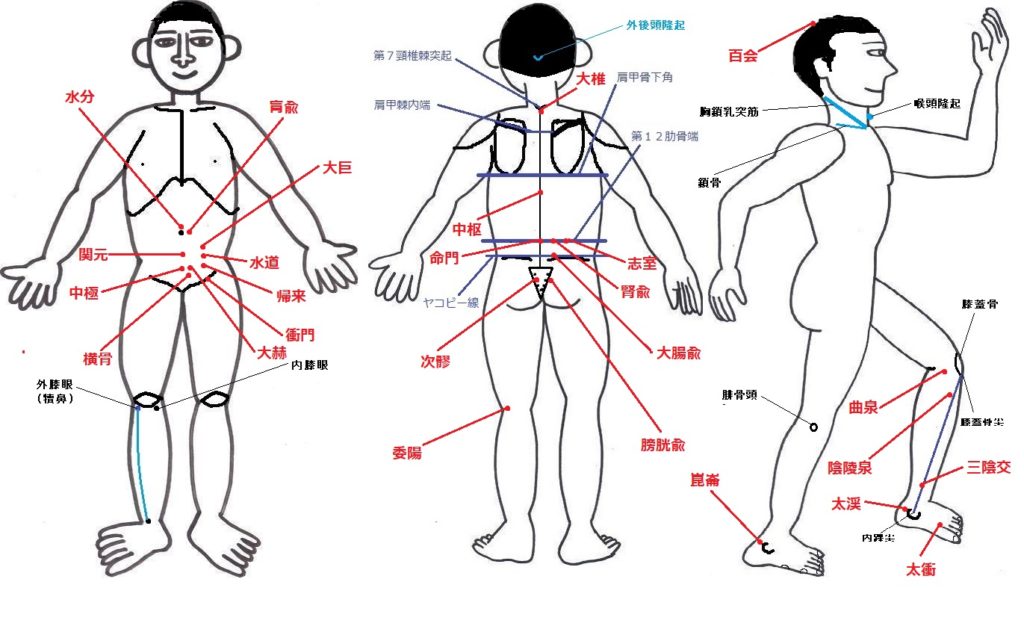

水分・肓兪・大巨・関元・水道・中極・帰来・横骨・衝門・

大椎・中枢・命門・腎兪・志室・次髎・膀胱兪・委陽・

百会・曲泉・陰陵泉・三陰交・太渓・太衝・崑崙

体は声を発しませんが、代わりに痛みや辛さで訴えてきます。

どのツボが良いかと迷われる時は、シンプルに今自分が気になる

体の場所や押してみて痛かったりする場所と、今回紹介しました

ツボの中で近い位置にあるツボへ、まずはお灸やツボ押しをして

みてください。

ツボの場所が分からないなど分からないことがございましたら、

どうぞお気軽に当院にご相談ください。

日頃の対策としましては、

まずは水分を多く摂り過ぎないことが肝要です。

特にコーヒー・緑茶・ビールといった利尿作用のある

飲み物は控えるようにしましょう。

また体を冷やさないことも大切です。

まずはゆっくりと湯船に浸かり

体の芯まで温めることを心掛けましょう。

そして暑い季節に入るまでは、特に下腹部と仙骨を冷やさぬように

インナーの上からホッカイロを貼っておくのも良いでしょう。

最近は日も伸びてきましたので、

夕方くらいにウォーキングや軽い運動を行い、

ひと汗かいておくことも夜間頻尿の一つの対策となります。

そして何より日頃から緊張ストレスをため込まないことです。

好きなことに没頭したり、大いに笑ったり、環境を変えてリフレッシュしたり、

空を見上げて深呼吸をしたりなど、自分なりの発散方法を実践しましょう。

特にコロナ禍において運動不足気味となり、

汗をかく機会が少なくなってきておりました。

やはり、汗をかかねばトイレへ行く回数も増えてしまう

傾向にあります。

そこで頻尿対策も含め、これから暖かくなる機会を利用し、

無理ない程度から運動を始めてみるのも良いかもしれませんね。

2023年3月15日 12:00 PM|

カテゴリー : ツボ対策

人が快適で健康的な生活を送るために必要な3要素と言えば、

『睡眠』『食事』『運動』であります。

その中でも『睡眠』は、

心身の疲労回復だけでなく、

内臓や筋肉を修復・再生をしたり、

免疫力の回復させたり、

記憶を定着させたり、

また成長期では、

「寝る子は育つ」とも言いますように、

成長ホルモンが分泌されるための時間でもあります。

しかしながら、

日本人は、世界的に見ましても睡眠時間が短いと言われており、

かつ現代では5人に1人が『不眠』で悩まれております。

不眠も『入眠困難』『中途覚醒』『早朝覚醒』といったものがあり、

日中の日常生活に支障をきたす場合もあります。

原因としましては、

昼夜逆転した生活であったり、

暑さ寒さ

寝具が合わないといった環境によるもの、

日々のストレスで緊張や不安が取れないことから来る心理的なもの、

体は疲れていながら脳が起きてしまう過労によるもの、

カフェインやアルコールの過剰摂取、暴飲暴食といった飲食によるもの、

首肩こり・五十肩・耳鳴り・花粉症・咳症状・夜間頻尿

といった身体的症状によるものと多岐にわたります。

最近では、寝る前までスマホを見続けているというもの

不眠の要因の一つであります。

こうしたことにより長く不眠になりますと、

日常生活においては、倦怠感・意欲や集中力の低下・注意力判断力が鈍る、

感情のコントロールが効かなくなる、頭重感・めまいなどといった

症状が慢性的となってきます。

また肥満・高血圧・糖尿病といった生活習慣病だけでなく、

認知症のリスクも高める恐れがあります。

ということで今回は『不眠対策のツボ』を

幾つかご紹介いたします!

体は声を発しませんが、代わりに痛みや辛さで訴えてきます。

どのツボが良いかと迷われる時は、今回紹介しましたツボの中から

今の自分が気になったり痛かったりする場所に近いところを選び、

まずはお灸やツボ押しをしてみてください。

生活習慣の乱れによるもの:百会・顖会・天柱・風池・完骨・肩井

ストレスによるもの:太衝・内関・神門・百会・風池

脳が休まらないことによるもの:合谷・内関・足三里・三陰交・百会・神庭・風池

飲食によるもの:内庭・豊隆・中脘・曲池・神門・三陰交・足三里

過労によるもの:復溜・太渓・三陰交

嗜眠(常に眠気が襲う)によるもの:足三里・豊隆・陰陵泉・太白・神闕・太渓・腎兪・関元

他の痛み症状などによるものは、患部の治療も併せて行います。

首こり対策のツボ

五十肩対策のツボ

耳鳴り対策のツボ

頻尿対策のツボ

各ツボは、アメーバブログ

「はりとお灸の豐春堂ブログ」の木曜コーナー

「お灸をしよう!」にリンクしております。

他の痛み症状などは、それぞれの「対策のツボ」

ブログをご参照ください。

また日頃の対策としまして、

まずは部屋の温度湿度や照度といった

自分に合う睡眠環境の改善をしてみましょう。

例えば睡眠に入る1~2時間くらい前から部屋の明かりを

暗めにしておくのも良いかと思います。

ですから、寝る直前までスマホを見ていたり、

気になるかとスマホを枕元に置くのは、

不眠の助長に繋がりますので、

控えることも大切なことです。

また睡眠のリズムを乱さぬように、

出来る限り同じ時間に起床することも大切です。

カフェイン・ニコチン・栄養ドリンクといった強壮剤の過剰摂取、

寝酒、就寝直前の食事、食べ物では刺激の強い辛い物、

熱性の食べ物というのも不眠の原因となりますので控えておきましょう。

一方で睡眠に良い食べ物と言えば、

『幸せホルモン』と言われるセロトニンの材料となります

トリプトファンを含んだ食材です。

卵・ 大豆製品・乳製品・魚類・肉類といったものに多く含まれております。

特に朝食で摂取しておきますと、日中作られたセロトニンが

約15時間くらいで『睡眠ホルモン』と呼ばれるメラトニンへと変化し、

有眠効果をもたらします。

更にセロトニンを即すには、

朝日を浴びておくというのも方法の一つです。

加えて朝のウォーキングやストレッチなどで、

体を動かしておきますとより効果的です。

通勤通学時での歩きや自転車というのも

活用していきましょう。

もし寝床に入ることが苦痛と感じるならば、

無理せず眠くなった時だけ寝床に入り、

眠れない時は寝床から出てしまい、

「寝ることが苦痛である」

と自分自身に植え付けないことが肝要です。

また不眠による睡眠不足により、

日中睡魔に襲われたり、

眠気が取れないと感じている場合には、

昼寝の活用というものもあります。

昼寝は午後2時より前までに行い、

大体15~30分昼寝をしておきますと、

日中の眠気を解消し、

爽快感と集中力の回復に繋がります。

寝る動作において大事なことは、

体を脱力させるとこであります。

この脱力には『体の緊張と緩和』を使います。

まずは緩和の動作。

布団ベッドの上で仰向けになり、

肩の力を抜きます。

軽くあごを引き、

手の平を上に向け、

腕を少し体から離し、

足を肩幅程度に広げた状態になります。

目線を遠くに合わせ、

そこからゆっくりと視野を広げていきます。

呼吸は数呼吸1に対して吐く呼吸を2とし、

吐く呼吸だけに集中していきます。

落ち着いてきたら静かに目を閉じ、

今度は背中が布団に沈んでいくような感覚で

どんどんと脱力させていきます。

次に緊張の動作。

仰向けとなり、

みぞおち付近で手を組み左右で引き合います。

合わせて足に力を入れてピンと伸ばし、

足首を体の方へ反らすように

アキレス腱を伸ばしておきます。

その状態で5秒キープしたら、

パンと組んでいた手を離しますと、

同時に力を入れていた足も脱力して、

体全体が緩みます。

良質な睡眠は、

日々の健康で充実した生活のために大切なものであります。

そのためには、眠れるための環境づくりと合わせて、

体質改善というものも大事な要素となります。

その中で、鍼灸というものが少しでもお役に立てれば

何よりです。

2024年7月24日 3:07 PM|

カテゴリー : ツボ対策

8月の休診日は、7日(水)・11日(祝日)・12日(祝月)・13日(火)・14日(水)・15日(木)・21日(水)・28日(水)となっております。

今年は今のところ空梅雨気味でありまして、このまま本格的な暑い夏へと突入しそうな様相となっております。近年、夏の気温はどこも最高気温更新のオンパレードでありまして、40度越え、深夜になっても30度以下にならぬこともということも既に珍しくなくなってきました。そうなりますと、昼夜問わずエアコンは終日つけたままというのが当たり前となってきます。

これも命の危険を考えれば致し方ないことでありますが、どうしてもエアコンのマイナス面として『体の冷え』という問題が出てきます。特に冷たい空気は下に流れます為、気づけば下半身が冷たくなっていたりしてしまいます。冷えは万病の元と申しますように、冷えは風邪症状を始めとしまして、あらゆる病気の発端になるものです。

こうした冷え対策としましては、通気性の良いレッグウォーマーの着用するのがおススメです。またどうしても暑さでシャワーとなりがちですが、ここはしっかりとお風呂に入り、体の血行を良くしておくこと、またその際にふくらはぎのマッサージや足指足首のストレッチも加えておきますと、足の冷えや浮腫みの予防にも繋がります。

今年も長い夏となりそうですので、熱中症対策だけでなく、体の冷え対策も併せて行っておきましょう!

2024年7月14日 7:00 AM|

カテゴリー : スケジュール

今年は高湿度ながら雨の日が少なく、

梅雨時期らしさを余り実感しないまま、

気づけば連日の猛暑日となっております。

本格的な夏を前に、

既に最高気温が40度に届くところまで

暑さが増してきております。

そのためご家庭や仕事先などでも、

一日中エアコンを付けたままというのも

今の時代珍しくなくなってきております。

また暑い日が続いてきますと、

どうしても冷たい飲み物を欲しますし、

暑さで食欲が落ちてきますと、

喉越しの良い食事で簡単に済ませたり

しがちとなります。

職場内では座る場所により、

長時間空調の冷たい風を体に受け続けたり、

やはり暑い日は面倒だからとシャワーで済ませてまったり、

ましてやこの暑さで熱中症リスクもある中ですから、

運動もままならぬという状況であります。

こうした環境ですと、

体の芯は常に冷えた状態となりますので、

体力に加え免疫力も徐々に奪われていってしまいます。

こうした生活習慣を積み重なってきますと、

遅かれ早かれ「夏バテ」してもおかしくはありません。

「夏バテ」の主な症状としまして、

「体の冷え」

「首肩のこり」

「疲労感」

「食欲不振」

「不眠」

「腹痛」

といったものが挙げられます。

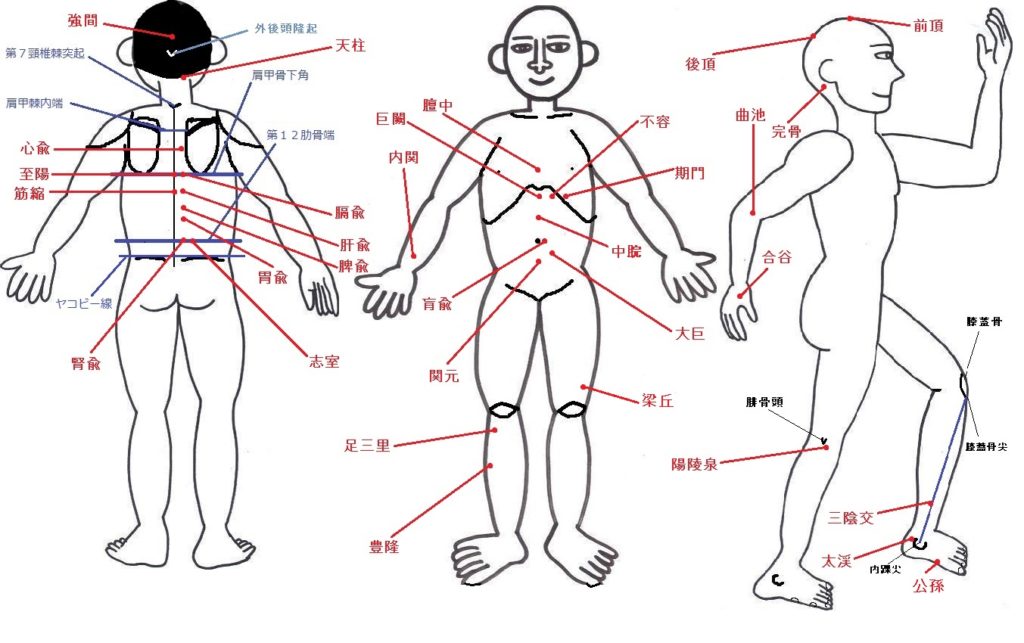

ということで今回は「夏バテ」対策のツボを

幾つかご紹介いたします!

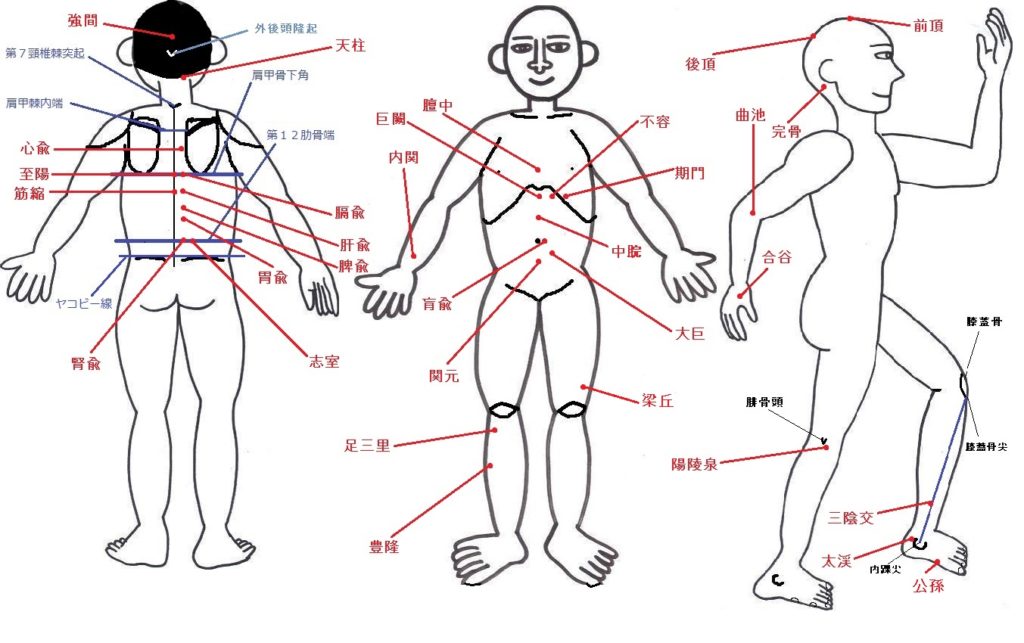

体は声を発しませんが、代わりに痛みや辛さで訴えてきます。

どのツボが良いかと迷われる時は、今回紹介しましたツボの中から

今の自分が気になったり痛かったりする場所に近いところを選び、

まずはお灸やツボ押しをしてみてください。

食欲不振:至陽・肝兪・脾兪・胃兪・足三里・陽陵泉・中脘・大巨

疲労感:天柱・心兪・肝兪・腎兪・志室・膻中・中脘・肓兪・大巨・

合谷・内関・曲池・足三里・豊隆・三陰交

不眠:天柱・完骨・前頂・後頂・強間・筋縮・膈兪・肝兪・腎兪・

巨闕・不容・期門・肓兪・大巨・関元・内関・太渓

腹痛:中脘・梁丘・足三里・内関・合谷・公孫

体の冷え:「冷え性対策のツボ」

首肩こり:「首こり対策のツボ」

各ツボは、アメーバブログ

「はりとお灸の豐春堂ブログ」の木曜コーナー

「お灸をしよう!」にリンクしております。

体の冷えと首肩こりは、それぞれの「対策のツボ」

ブログをご参照ください。

また日頃の対策としまして、

エアコンの効いた中では、特に首回りと

足元が冷えやすくなりますので、

首肩やふくらはぎを冷やして血行を悪くさせないように、

通気性のよいレッグウォーマーをして足元を冷えから守り、

ショール、ストールといったもので直接冷たい風を

首回りへ受けないように気を付けましょう。

寝るときにはゴムが緩めの緩めの

五本指靴下を履いておきますと、

足の冷えによる明け方のこむら返り予防にもなります。

素材は通気性のよいシルク地がおススメです。

早朝の比較的涼しい時間帯でのウォーキングやストレッチは、

夏場の運動不足による体力の低下を防ぎ、

エアコンで冷えた体の血行促進にも繋がります。

屋内でも出来るラジオ体操もおススメです。

猛暑日ともなとますと、

やはり入浴は上がった後でもなかなか汗が引きませんし、

暑くて疲れている中面倒くさいと感じますし、

ついつい汗を流すだけのシャワー済ませがちです。

しかし、汗は流せても疲れを流し落とすことは出来ません。

もし一日エアコンの効いた室内にいたのなら、

体の芯はかなり冷えてしまっています。

だからこそ、ぬるめの温度でゆっくりお風呂に浸かり、

冷えた体の芯を温め、更に疲れた筋肉をを水の浮力で緩め、

疲れを翌日に持ち越さないようにしておきましょう。

合わせて日中エアコンの冷気で固くなったふくらはぎや土踏まずを、

湯船の中でマッサージしておきますと、こむら返りの予防にもあります。

また暑い時期はどうしても冷たいものを欲します。

そして素麺・ざるそば・冷やし中華といった

冷たく喉越しの良いものにも走りがちです。

「冷えは万病のもと」とも言いますので、

食事が偏らないように夏バテ予防としてタンパク質や

ビタミンBを含んだ食事も摂り入れておきましょう。

例えば豚レバーを使ったレバニラ炒め

また季節の野菜としまして、

良いビタミンB1・B2を多く含んだ枝豆も

疲労回復に効果的です。

合わせてトマトやキュウリと言った季節の旬な夏野菜、

疲労回復にニンニク、ネギ、ニラ、梅干し、納豆、オクラ、

米麹の甘酒も夏バテには最適です!

日々の生活におきまして、

不規則な睡眠サイクル

偏った食事、

過度なスケジュールなどといった

不摂生を続けておりますと、

気づけば夏バテ突入です。

自分を過信することなく、

ひと手間加えて、

厳しい夏を乗り切っていきましょう!

2024年7月13日 11:41 AM|

カテゴリー : ツボ対策

1

2

3

…

9

次へ »