普段何気なく使っております腕や手でありますが、

日頃から食事・お風呂・洗顔・トイレ、家事・掃除といったに日常生活全般始まり、

パソコンやスマホタブレットを使った仕事・学業・趣味といったもの、

そして球技を中心としたスポーツといったものなど、

毎日腕や手を使わない日ありません。

ですから仕事・家事・スポーツなどで酷使をしてしまいますと

思わぬ痛みを伴ってしまうことがあります。

特に肩肘手首といった関節部分は連続運動や

強い負荷を与え続けておりますと痛みが出やすく、

また痛くとも使わなければならないため、

一度強く痛めてしまいますとなかなか治りにくい

箇所でもあります。

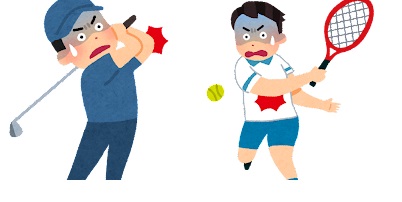

よくある例としまして、テニスやゴルフといった肘関節を強く捻じるような

負荷が加わる競技では、「テニス肘」「ゴルフ肘」といった症状が挙げられます。

またスポーツだけでなく、重い荷物を持つ機会が多かったり、介護時の介助する動作、

お子様を抱っこするといったことなどでも同様に肘を痛めることがあります。

こうしたことで肘に痛みが出ますと、箸やコップを持ったり、瓶のふたを開けたり、

ドアノブを回したり、ぞうきんを絞ったりするといったことでも痛みが出るため、

日常生活に支障が出てしまうこともあります。

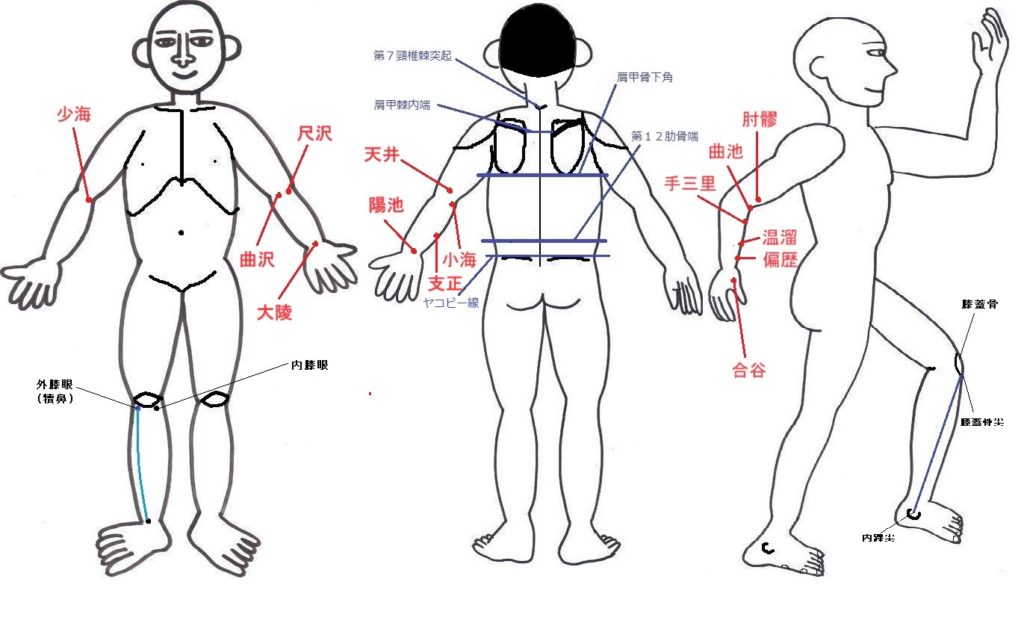

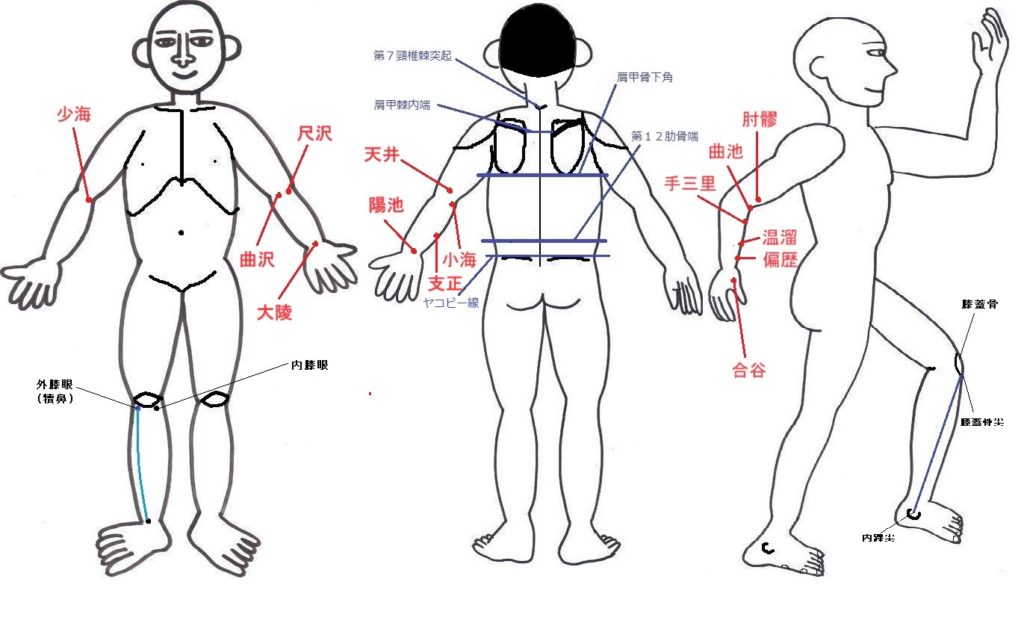

ということで、今回は「テニス肘ゴルフ肘」といったスポーツ由来、

また生活や仕事由来によるひじ痛対策に良いツボを幾つかご紹介いたします!

体は声を発しませんが、代わりに痛みや辛さで訴えてきます。

どのツボが良いかと迷われる時は、今回紹介しましたツボの中から

今の自分が気になったり痛かったりする場所に近いところを選び、

まずはお灸やツボ押しをしてみてください。

各ツボは、アメーバブログ「はりとお灸の豐春堂ブログ」の木曜コーナー

「お灸をしよう!」にリンクしております。

ツボの場所が分からない場合は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

少海・尺沢・曲沢・大陵・天井・陽池・小海・支正・

肘髎・曲池・手三里・温溜・偏歴・合谷

「治未病」

何より他の病と同様に、

生活に支障をきたす痛み症状となる前に、

常日頃から予防対策をしておくことが肝要です。

予防としましては、まずプレーを行う前と後で

必ず肩肘のストレッチを行っておく。

頻度を密にせず、自分の年齢・技術・体調面を考慮して

無理ないプレーを心掛ける。

症状に合わせて用具の調整というのも良いかと思います。

プレー中少しでも異常を感じたらプレーを中断し、アイシングを行う。

そして、予防のために筋肉の柔軟性向上や筋力強化をしておくことも大切です。

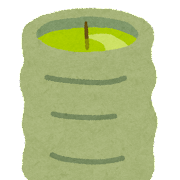

例えばご自宅で肘周囲にお灸といった温熱療法を施して循環を良くして置き、

ストレッチや器具を使った筋力強化で肘に痛みが出づらい体づくりをしておきましょう。

そこで幾つか肘のストレッチを紹介しておきます。

肘屈曲運動

肘をついて前腕の位置を180度回して行く。

前腕回内外運動

肘から前腕をべたりと付けて大きく内外に回して行く。

前腕回内運動

肘親指側にある橈骨頭という骨を抑えた状態で

内側に回して行く。

肘伸展運動

うつ伏せになり、肘に丸めて当てたタオルを

押し潰すように伸ばしていく。

このように地味なことではありますが、

常日頃体に「ひと手間」加え、

一日も長く楽しくプレーを続けられるように

養生していきましょう!

2023年10月25日 3:22 PM|

カテゴリー : ツボ対策

今年の夏は様々な風邪症状が流行しております。

様々な要因もあるかと思いますが、

コロナ禍における生活環境の変化から見ていきますと、

緊急事態宣言等による生活の行動制限、

それに伴うテレワークやオンライン授業などによる在宅率の増加、

以前と違い一日のうちで外へ出ない時間が多くなってきました。

そうしたことから少しずつ運動不足による筋力体力の低下、

そこから免疫力の低下へと繋がっていきます。

その結果、

以前より体力が落ちている中をコロナ禍以前と同じように過ごしていけば、

体力と共に免疫力も落ちていますので、

時期関係なく風邪症状を訴える方が増加しているとも考えられます。

また筋力も体力も落ちていれば当然疲れやすくなり、

蓄積していけば慢性的に疲労感を訴えるようになります。

慢性的疲労感が続けば体の免疫力も落ちていきますので、

自ら風邪にかかりやすい原因を

作り出してしまっているようなものであります。

ということで、ということで今回は「風邪」対策のツボを

幾つかご紹介いたします!

体は声を発しませんが、代わりに痛みや辛さで訴えてきます。

どのツボが良いかと迷われる時は、今回紹介しましたツボの中から

今の自分が気になったり痛かったりする場所に近いところを選び、

まずはお灸やツボ押しをしてみてください。

各ツボは、アメーバブログ「はりとお灸の豐春堂ブログ」の木曜コーナー

「お灸をしよう!」にリンクしております。

ツボの場所が分からない場合は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

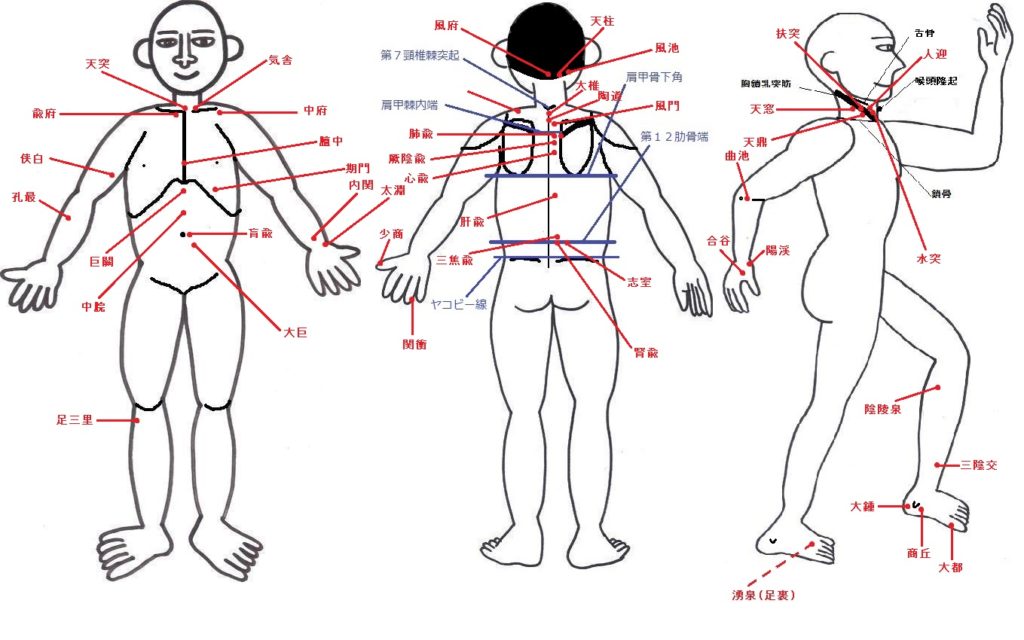

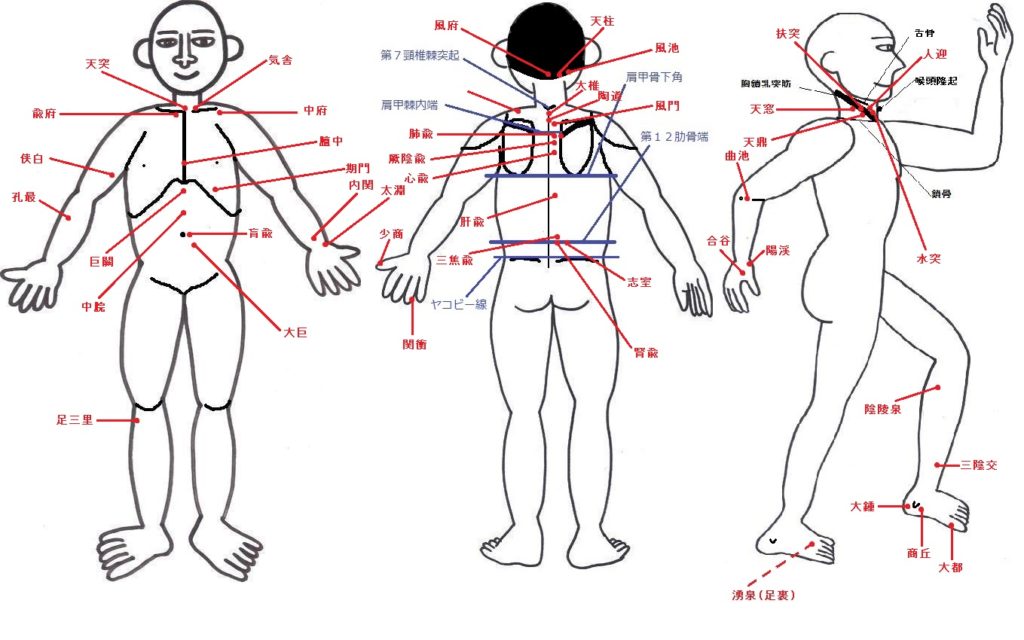

風邪症状:風府・風池・大椎・風門・陶道・肺兪・孔最・中府

喉の痛み: 天柱・風池・天窓・天鼎・曲池・天突・水突・扶突・気舎・

人迎・少商・陽渓・関衝・大鍾

咳:大椎・魄戸・肺兪・厥陰兪・心兪・腎兪・志室・中府・兪府

肩井・膻中・巨闕・肓兪・侠白・孔最・太淵・陰陵泉・三陰交

倦怠感:天柱・膻中・中脘・期門・大巨・肓兪・厥陰兪・心兪・肝兪・三焦兪・

腎兪・志室・曲池・合谷・内関・足三里・三陰交・大都・商丘・湧泉

「治未病」

何より風邪も他の病と同様に、

完全に症状が出てから対処するよりも、

例えば喉の違和感、

首すじや背中に寒気を感じたりなど、

「風邪を引きそうかな?」と頭の中に過る

予感予兆ぐらいの初期段階から

予防対策をしておくことが肝要です。

日頃の予防としまして、

まずは基本の手洗いとうがいを小まめに行っておきましょう。

次に基本的なところで体力不足があります。

コロナ禍では在宅率も増え、

以前と比べ運動量は確実に落ちておりますので、

筋力も知らぬ間に落ちてしまっております。

すぐに戻るものではないので、

しばらくはリハビリのつもりで、

暑い中ではありますが少しずつ筋力アップを心掛け、

基礎体力を戻しておきましょう。

更に食事の面につきまして例えば、

基礎体力をつけるたんぱく質・・・魚・肉・卵・大豆・乳製品など

喉や鼻の粘膜を保護するビタミンA・・・人参・ほうれん草・しそ・

海苔・レバー・うなぎ・銀だらなど

免疫力を高めるビタミンC・・・ブロッコリー・ピーマン・水菜・カブの葉・

ジャガイモ・サツマイモ・キウイ・イチゴ・レモン・オレンジなど

疲労回復・新陳代謝に亜鉛・・・牡蠣・カニ・煮干し・たらこ・

しらす干し・牛肉・チーズなど

といったものを摂り入れつつ、

偏食・不規則な食事時間とならぬように気を付けていきましょう。

またこの猛暑ですから、

室内に居ればほぼエアコンの効いた中となります。

そうした中では、

空調で喉を痛めやすくなりますので、

日中は小まめな水分補給や飴を舐めるなどしておき、

夜は濡れタオルや洗濯物を干しておいて

加湿しておくように気を付けておきましょう。

そして暑い季節はどうしても冷たいものを摂り過ぎますので、

出来れば体の芯を冷やし過ぎないように温かなお茶を飲んだり、

ストレッチなどして適度に体を動かして血流を良くし、

疲れを蓄積しないように、

出来る限り睡眠時間を確保することも大切です。

こうした食事や休息などの他に、

ストレスをためて抵抗力免疫力を落とさないことも

風邪予防の一つです。

例えばストレス発散のために、

ストレスのかかる場所から離れ環境を変えてみたり、

時には大いに笑うことも

免疫力を高めるには良いことであります。

「冷え」は万病のもとであります。

予防を怠らず、

疲れをためすぎず、

体の免疫力を高め、

病になりづらい体づくりを

心掛けていきましょう!

2023年8月25日 5:59 PM|

カテゴリー : ツボ対策

日々の生活におきまして、多くの方のお悩みの一つにトイレが近い

いわゆる「頻尿」というものがあります。

頻尿と言いましても原因はそれぞれにあります。

加齢や前立腺肥大などにより、まだ尿がたまっていないのも関わらず、

尿がしたく我慢できずに何度もトイレにいってしまう過活動膀胱というものであったり、

糖尿病・腰部椎間板ヘルニア・子宮筋腫などにより膀胱がうまく収縮できなくなる

排尿障害により排尿後も残尿感があるためであるとか、

利尿剤服用などによる多尿といったものもあります。

他にも膀胱炎や前立腺炎により膀胱の知覚神経が刺激されることによるものや、

睡眠障害により目が覚めるごとにトイレが気になり都度行ってしまうことや、

特に膀胱や尿道にも問題なく、尿量も正常であるにもかかわらず、緊張やストレスなどから

何度もトイレに行ってしまう心因性のものもあります。

生活の中におきましても水分の摂り過ぎであるとか、

常に緊張ストレスを受けやすい環境にいることが多いとか、

または体を冷やしてしまっていたりといったことも

頻尿の一因となってしまいます。

ということで、今回は「頻尿」対策に良いツボを

幾つかご紹介いたします!

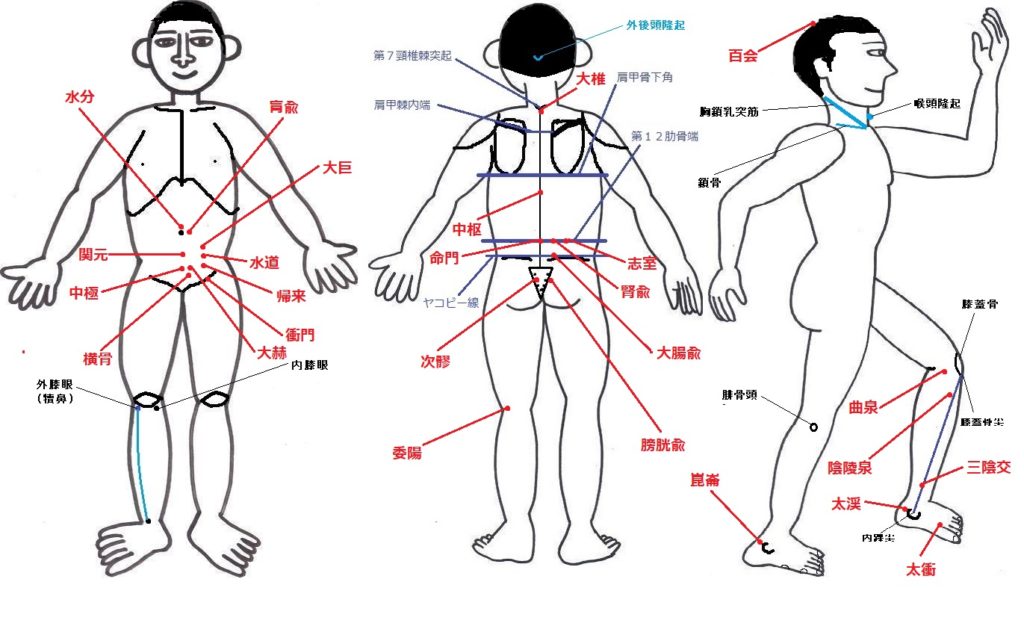

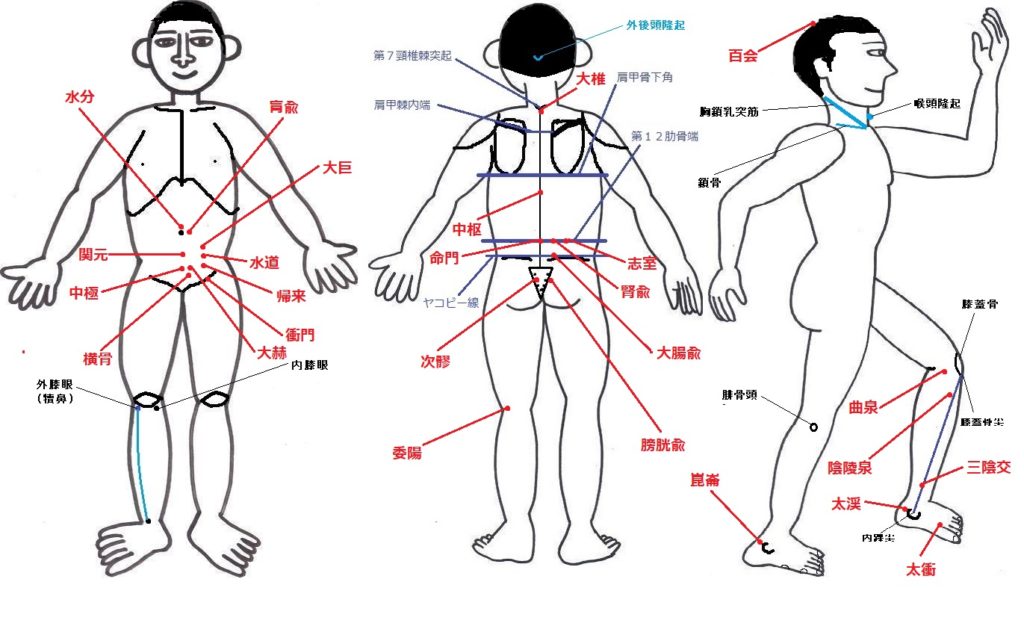

水分・肓兪・大巨・関元・水道・中極・帰来・横骨・衝門・

大椎・中枢・命門・腎兪・志室・次髎・膀胱兪・委陽・

百会・曲泉・陰陵泉・三陰交・太渓・太衝・崑崙

体は声を発しませんが、代わりに痛みや辛さで訴えてきます。

どのツボが良いかと迷われる時は、シンプルに今自分が気になる

体の場所や押してみて痛かったりする場所と、今回紹介しました

ツボの中で近い位置にあるツボへ、まずはお灸やツボ押しをして

みてください。

ツボの場所が分からないなど分からないことがございましたら、

どうぞお気軽に当院にご相談ください。

日頃の対策としましては、

まずは水分を多く摂り過ぎないことが肝要です。

特にコーヒー・緑茶・ビールといった利尿作用のある

飲み物は控えるようにしましょう。

また体を冷やさないことも大切です。

まずはゆっくりと湯船に浸かり

体の芯まで温めることを心掛けましょう。

そして暑い季節に入るまでは、特に下腹部と仙骨を冷やさぬように

インナーの上からホッカイロを貼っておくのも良いでしょう。

最近は日も伸びてきましたので、

夕方くらいにウォーキングや軽い運動を行い、

ひと汗かいておくことも夜間頻尿の一つの対策となります。

そして何より日頃から緊張ストレスをため込まないことです。

好きなことに没頭したり、大いに笑ったり、環境を変えてリフレッシュしたり、

空を見上げて深呼吸をしたりなど、自分なりの発散方法を実践しましょう。

特にコロナ禍において運動不足気味となり、

汗をかく機会が少なくなってきておりました。

やはり、汗をかかねばトイレへ行く回数も増えてしまう

傾向にあります。

そこで頻尿対策も含め、これから暖かくなる機会を利用し、

無理ない程度から運動を始めてみるのも良いかもしれませんね。

2023年3月15日 12:00 PM|

カテゴリー : ツボ対策

« 前へ

1

2

3

4

5

6

…

9

次へ »